La musique chaâbi, littéralement « musique populaire », est l’une des expressions musicales les plus vibrantes et les plus aimées du Maroc. Présente dans les mariages, les fêtes de quartier, les cafés et les grands rassemblements, elle fait danser, pleurer et chanter toutes les générations grâce à ses rythmes entraînants et ses paroles accessibles, souvent porteuses d’humour, de sagesse et de réalité sociale.

Une musique née du peuple

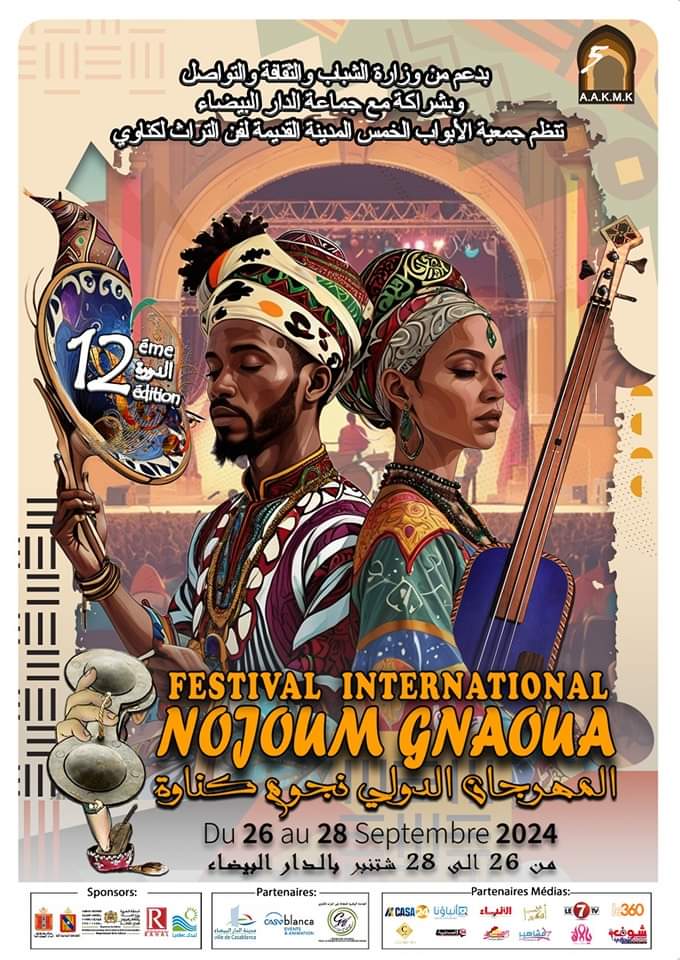

Le chaâbi puise ses racines dans les traditions musicales rurales et urbaines du Maroc, notamment le malhoun, le gnawa, et les chants des artisans. Il s’est développé dans les grandes villes comme Casablanca, Marrakech et Fès au cours du XXe siècle, devenant un vecteur d’expression pour les classes populaires. Les paroles sont en darija (arabe marocain) et évoquent l’amour, la vie quotidienne, la religion, ou encore les épreuves sociales.

Des rythmes entraînants et festifs

Instrumentalement, le chaâbi repose sur des percussions comme le derbouka, le bendir ou le tbal, accompagnés par le banjo, le violon, le luth (oud) et parfois des claviers électroniques dans les versions modernes. Les rythmes sont rapides et dansants, incitant à la participation du public par les battements de mains, les youyous et les pas de danse.

Des figures légendaires

Des artistes comme Hajja El Hamdaouia, Abderrahmane Paco, Statia, ou encore

Une musique intergénérationnelle

Bien que populaire, le chaâbi n’est pas figé. Il évolue sans cesse, fusionne avec la pop, le rap ou le raï, et reste omniprésent dans les grands événements culturels du pays. Il est également un lien fort entre les Marocains du Maroc et ceux de la diaspora, qui y retrouvent une part essentielle de leur identité.

Conclusion

Le chaâbi est plus qu’un style musical : c’est un miroir de la société marocaine, de ses joies, de ses douleurs et de ses espoirs. Il reste l’un des rares langages artistiques capables de fédérer toutes les générations autour d’un même rythme et d’une même émotion populaire.