Avant les Alaouites, une autre dynastie chérifienne a marqué l’histoire du Maroc : les Saadiens, également appelés Zaydanides. Entre grandeur impériale, conflits internes et rayonnement culturel, leur règne (1511–1659) a été l’un des plus éclatants de l’histoire du Maghreb. Portés par leur légitimité religieuse et leur volonté de résistance contre les puissances ibériques, les Saadiens ont fait du Maroc un bastion islamique indépendant au cœur du tumulte méditerranéen.

Aux origines : le Sud marocain en résistance

La dynastie saadienne tire son nom de son ancêtre, Mohammed al-Qaim bi Amrillah, un chérif originaire du Draâ, prétendant descendre du Prophète. Elle émerge au début du XVIe siècle dans le Sud marocain, dans un contexte de crise politique et d’invasions portugaises sur les côtes atlantiques.

Les Saadiens mobilisent alors un discours religieux et patriotique de jihad contre les infidèles, ce qui leur attire le soutien des tribus et des lettrés. À partir de leur base à Taroudant, ils entament la reconquête du Maroc, s'imposant progressivement face aux Wattassides, affaiblis au Nord.

Moulay Ahmed al-Mansour : le Maroc au sommet

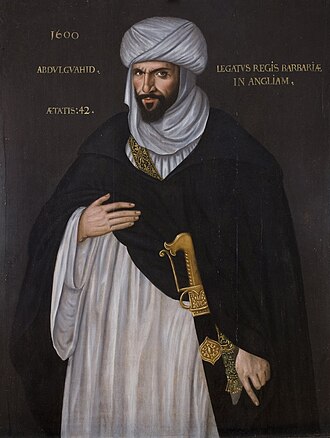

Après plusieurs décennies de luttes, la dynastie atteint son apogée sous le règne de Moulay Ahmed al-Mansour (1578–1603), surnommé al-Dhahabi ("le Doré"). Son ascension est marquée par la victoire spectaculaire de la bataille des Trois Rois (Alcácer Quibir, 1578), où les troupes marocaines écrasent une armée portugaise menée par le roi Sébastien Ier.

Ce triomphe propulse le Maroc sur la scène diplomatique internationale. Al-Mansour consolide son pouvoir, embellit Marrakech avec des chefs-d'œuvre architecturaux comme le Palais El Badi, et entretient une cour fastueuse. Il engage également des relations diplomatiques avec l'Angleterre élisabéthaine, l’Empire ottoman et les puissances africaines.

L’expédition vers Tombouctou et l’or du Soudan

Al-Mansour lance en 1591 une ambitieuse expédition militaire au sud du Sahara. À la tête d’une armée dotée d’armes à feu, les Saadiens conquièrent Tombouctou, Gao et Djenné, riches centres commerciaux et intellectuels du Soudan occidental. Cette conquête, bien que spectaculaire, s'avère difficile à maintenir sur le long terme.

L’or malien alimente le faste de la cour saadienne, mais les distances, les révoltes locales et les rivalités internes fragilisent cet empire éphémère. Le rêve impérial du Sahara s’écroule peu après la mort d’al-Mansour.

Déclin et luttes fratricides

Après la mort d’al-Mansour, une guerre de succession éclate entre ses fils, plongeant le royaume dans une série de conflits civils. Marrakech et Fès deviennent les foyers d’un pouvoir divisé. La dynastie, affaiblie par ces rivalités et les troubles internes, perd progressivement le contrôle du territoire.

Dans les années 1640–1650, les provinces échappent à l’autorité centrale, les tribus se soulèvent, et les corsaires d’Essaouira ou de Salé gagnent en indépendance. En 1659, le dernier souverain saadien, Ahmad al-Abbas, est assassiné, marquant la fin officielle de la dynastie.

Un héritage artistique et spirituel remarquable

Malgré sa chute, la dynastie saadienne a laissé une empreinte durable dans l’histoire du Maroc. Elle est notamment connue pour avoir protégé les oulémas, favorisé les arts, la poésie et l’architecture. Les Tombeaux Saadiens, redécouverts au début du XXe siècle à Marrakech, témoignent de la splendeur funéraire et du raffinement artistique de cette époque.

Le Palais El Badi, bien que partiellement en ruines, continue de fasciner par son plan monumental et son décor en marbre importé d’Italie. À Fès, les Saadiens ont restauré plusieurs madrasas et zaouïas. Leur action religieuse a également renforcé la diffusion du soufisme et des confréries.

Une dynastie entre gloire et tragédie

Les Saadiens incarnent une dynastie à la fois flamboyante et éphémère. Leur contribution à l’indépendance du Maroc face à l’Europe, leur rayonnement saharien et leur mécénat culturel en font une période charnière. Mais leur incapacité à instaurer une succession stable a précipité leur effondrement, ouvrant la voie à l’émergence des Alaouites quelques décennies plus tard.

Informations complémentaires

Les sites majeurs de l’héritage saadien peuvent être visités à Marrakech (Tombeaux Saadiens, Palais El Badi), Taroudant (première capitale), ou encore à Tamegroute, centre soufi et intellectuel fondé sous leur règne. Plusieurs ouvrages académiques et documentaires sont disponibles pour explorer la richesse de cette dynastie oubliée.