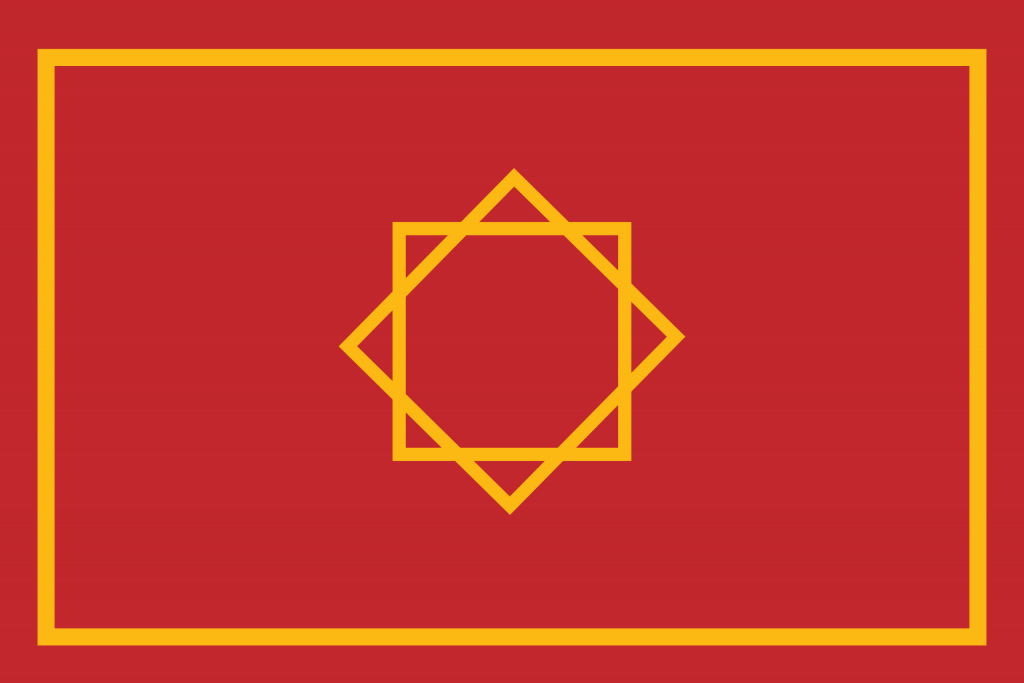

Dominant le Maroc du XIIIe au XVe siècle, la dynastie mérinide incarne un âge d’or marqué par le développement des sciences, de l'architecture et de l'enseignement religieux. D’origine berbère zénète, les Mérinides succèdent aux Almohades et s’imposent comme des bâtisseurs d’empires et de savoir. Leur règne est particulièrement associé à la splendeur urbaine de Fès et à la naissance des grandes médersas.

Une dynastie berbère montante

Les Mérinides apparaissent dans l’est du Maroc au début du XIIIe siècle. Nomades issus de la tribu des Zénètes, ils profitent du déclin de l’empire almohade pour s’imposer comme force politique centrale. En 1269, ils conquièrent Marrakech, mettant fin à la domination almohade et unifiant le Maroc sous leur bannière.

Leur capitale s’établit à Fès, qu’ils transforment en un centre politique, spirituel et culturel majeur du Maghreb. Leur autorité s'étend au-delà de l’actuel Maroc, influençant une partie de l’Algérie et intervenant en Andalousie.

Bou Inan et la renaissance mérinide

L’un des souverains les plus emblématiques des Mérinides est Abu Inan Faris (règne : 1348–1358), grand mécène et bâtisseur. Sous son impulsion, Fès devient une cité rayonnante, dotée de médersas prestigieuses telles que la Bou Inania et la médersa Attarine.

Ces écoles, magnifiquement décorées de bois sculpté, de stuc ciselé et de zelliges, servent à la fois à l’enseignement religieux et aux sciences rationnelles. L’université Al Quaraouiyine, fondée bien plus tôt, bénéficie du soutien des Mérinides et devient l’un des phares du savoir dans le monde islamique.

Un urbanisme raffiné et un art architectural unique

Les Mérinides sont aussi reconnus pour leur apport à l’urbanisme marocain. Ils restructurent Fès en créant Fès el-Jdid (« Fès la Nouvelle ») pour loger l’armée et l’administration. Ils y construisent palais, mosquées et murailles. À Rabat, Meknès ou Salé, ils laissent également leur empreinte architecturale.

Leur style se caractérise par l’harmonie entre l’architecture andalouse et les traditions locales. Ils perfectionnent l’usage des matériaux tels que le marbre, le bois de cèdre et la faïence émaillée.

Relations avec l’Andalousie et conflits avec les Nasrides

Durant leur règne, les Mérinides entretiennent des liens ambigus avec le royaume nasride de Grenade. Tantôt alliés, tantôt rivaux, ils interviennent à plusieurs reprises en Espagne musulmane pour soutenir les musulmans contre les royaumes chrétiens en expansion.

En 1340, leur défaite à la bataille de Salado contre les Castillans marque un tournant : le rêve mérinide d’un empire maghrébo-andalou s’effondre. Le royaume se replie sur lui-même, affaibli par les luttes internes.

Déclin et fin d'une dynastie lettrée

Dès la fin du XIVe siècle, les Mérinides perdent progressivement leur autorité. Des révoltes tribales, l’influence croissante des vizirs, et la montée en puissance des Wattassides (leurs anciens vizirs) précipitent leur chute. En 1465, un soulèvement populaire à Fès met fin à la dynastie.

Pourtant, leur héritage reste vivant. Les médersas qu’ils ont édifiées, les manuscrits qu’ils ont encouragés, et les structures urbaines qu’ils ont façonnées continuent de façonner l’identité culturelle du Maroc jusqu’à aujourd’hui.

Un legs encore visible

Les visiteurs de Fès, Taza ou Meknès peuvent admirer aujourd’hui encore les vestiges mérinides : forteresses, portes monumentales, fontaines, nécropoles. À Chellah (près de Rabat), la nécropole royale mérinide, sur les ruines d’une cité romaine, offre un témoignage émouvant du raffinement spirituel de cette dynastie.

Informations complémentaires

La Dynastie Mérinide a marqué une étape décisive dans l’histoire intellectuelle et architecturale du Maroc. Plusieurs ouvrages et expositions sont disponibles pour approfondir cette période, notamment au Musée de l’Histoire et des Civilisations de Rabat ou à la Bibliothèque Al Quaraouiyine à Fès.